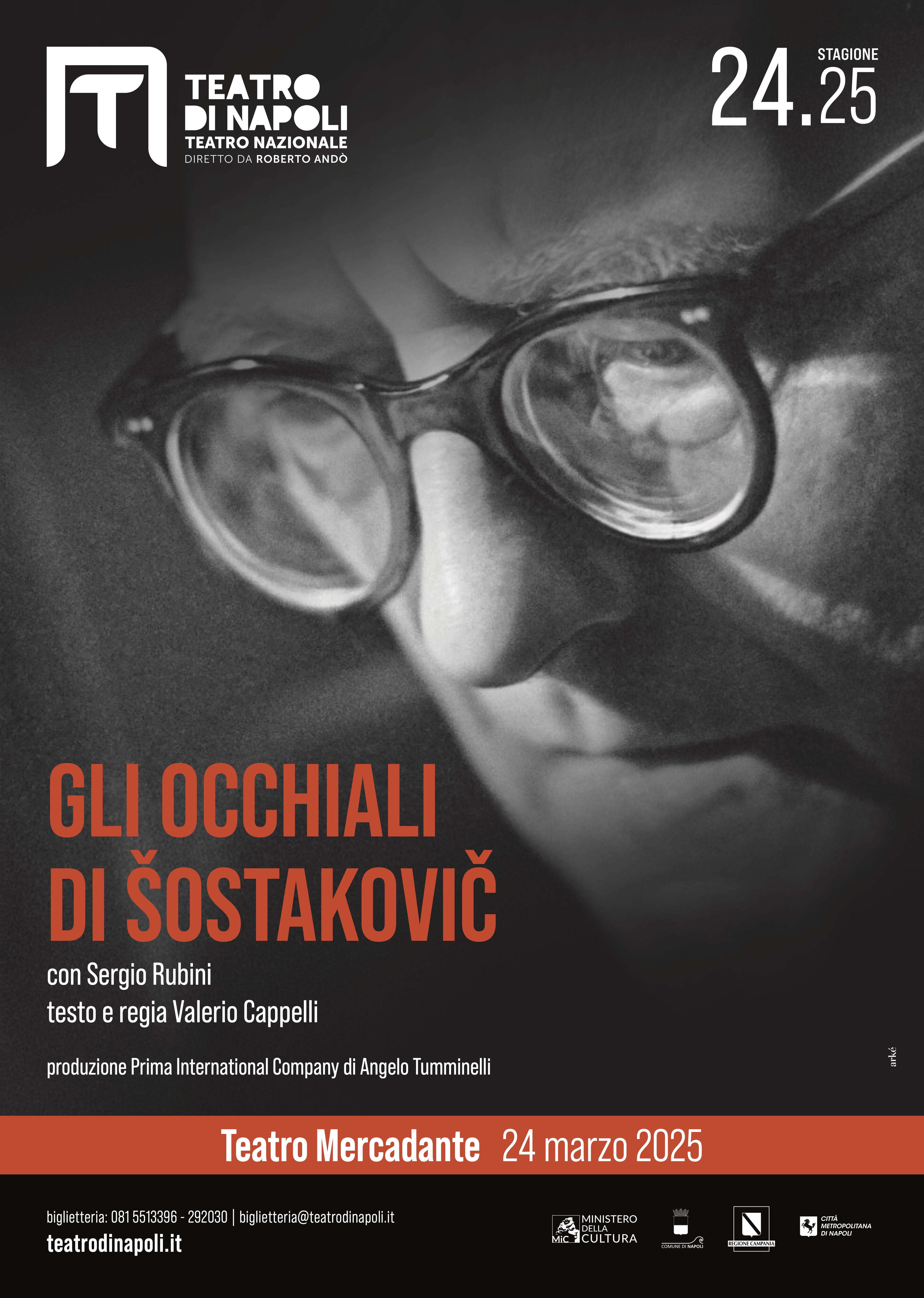

Gli occhiali di Šostakovič è un testo teatrale di Valerio Cappelli dedicato a Dmitrij Šostakóvič, il grande compositore russo (1906-1975), vissuto durante il regime staliniano. Lo spettacolo, con Sergio Rubini, sarà arricchito da musica registrata, immagini, fotografie, arredi scenici. Šostakóvič ha avuto i massimi onori e le maggiori umiliazioni, ha avuto i funerali da eroe di Stato ma dormiva con la valigia accanto al letto, temendo di essere arrestato da un momento all’altro. Šostakóvič è stato il compositore più decorato e frainteso, più premiato e minacciato. Ha dovuto fare i conti con i condizionamenti del potere, cercando di mantenere per quanto possibile la sua verità artistica… La sua vita è già, essa stessa, un corto circuito drammaturgico. Fu accusato dalla Pravda di formalismo, contravvenendo al diktat del partito comunista che chiedeva opere musicali patriottiche inneggianti al realismo socialista e all’ottimismo rivoluzionario. Gli commissionarono la Nona Sinfonia, doveva essere la risposta sovietica alla Nona di Beethoven, e lui compose un breve irriverente componimento di venti minuti. Della sua opera Lady Macbeth, la Pravda scrisse un articolo intitolato <Caos anziché musica>. È la Russia di Putin moltiplicata per mille.

Dmitrij Dmitrievič Šostakovič

Nato a San Pietroburgo il 25 settembre 1906, morto a Mosca il 9 ottobre 1975 è stato tra i compositori più rappresentativi della musica russa contemporanea. Scrisse più di trenta partiture per il cinema sovietico, collaborando in particolare con i registi Grigorij M. Kozincev e Leonid Z. Trauberg. Anche in questo campo il suo apporto risentì dell’evoluzione stilistica che caratterizzò più in generale la sua opera, per cui a una prima fase, contrassegnata da uno stile eclettico e da un’attitudine sperimentale legata al clima culturale del formalismo, ne seguì una seconda, condizionata anche dalle critiche ufficiali del regime, più orientata nella direzione di canoni estetici del realismo socialista e della tradizione popolare russa.

Raggiunse la notorietà quasi esordiente, con la prima sinfonia (1926), che già racchiudeva la gradevolezza melodica, la vivacità strumentale e i frequenti cambiamenti di registro che contrassegneranno il suo primo stile. Durante la sua carriera compose quindici sinfonie, tra cui le più celebri sono la quinta (1937) e la settima detta ‘di Leningrado’ (1941). La vicinanza con le avanguardie europee si evidenziò nelle musiche per balletti e soprattutto nel suo primo lavoro teatrale, l’opera Nos (1930, Il naso), dalla novella di N. V. Gogol′.

Il primo contatto con il cinema risale al 1924, quando lavorò come pianista accompagnatore; successivamente collaborò come consulente nella scelta dei brani da accostare ai film al Teatro della Pellicola di Leningrado. La prima e più importante colonna sonora fu quella composta per il film muto Novyj Vavilon (1929; La nuova Babilonia) di Kozincev e Trauberg, fondatori della FEKS (Fabbrica dell’attore eccentrico), movimento d’avanguardia futurista, in stretti rapporti con lo studioso formalista Jurij N. Tynjanov. La partitura originale (op. 18), ritrovata solo nel 1975, riproponendo i tratti stilistici tipici di Š., l’eclettismo, la tendenza alla parodia e la capacità di passare in una stessa frase da un’intonazione elevata a una quotidiana, si prestava alla poetica dei registi che, nel lavoro di deformazione del materiale narrato, miravano a esibire i procedimenti di costruzione formale. In linea con le teorie sul cinema sonoro elaborate da Vsevolod I. Pudovkin e Sergej M. Ejzenštejn, Š. lavorò inoltre sul principio del contrasto, per dare alla musica un ritmo asincrono, distinto e separato rispetto all’immagine, aumentando così la sua valenza informativa ed espressiva. La collaborazione con i due registi continuò con la musica per Odna (1931, Sola) e per la trilogia di Maksim, composta da Junost′ Maksima (1935, La giovinezza di Maksim), Vozvraščenie Maksima (1937, Il ritorno di Maksim) e Vyborgskaja storona (1939, Il quartiere di Vyborg). In quegli anni Š. subì un duro attacco sulla “Pravda” in riferimento all’opera lirica Ledi Makbet Mcenskogo uezda (La lady Macbeth del distretto di Mcensk), per il “formalismo modernista” e la massa di suoni oscura e deliberatamente sgradevole. La necessità di aderire ai dettami del realismo socialista lo costrinse a modificare parzialmente il suo stile grottesco e ricco di influssi eterogenei (musica popolare russa, avanguardie, sinfonismo russo, jazz), per dare alla sua musica un carattere più comunicativo, dai toni più vitali e popolari, se non celebrativi. La seconda maniera si rifletté anche nelle composizioni per il cinema, più accademiche, in film che furono in URSS, durante l’epoca staliniana, presi a modello: Molodaja gvardija (1948; La giovane guardia) di Sergej A. Gerasimov, lo storico-biografico Padenie Berlina (1950; La caduta di Berlino) di Michail E. Čiaureli. Il trionfalismo e l’assenza di conflittualità ideologica erano tradotti in un sinfonismo adatto in particolare alle azioni drammatiche di massa. Risultati più originali li ottenne in Vstreča na El′be (1949, Incontro sull’Elba) di Grigorij V. Aleksandrov e in Mičurin (1949; Mičurin o La vita in fiore) di Aleksandr P. Dovženko. La sua carriera proseguì tra nuove censure e numerosi riconoscimenti ufficiali da parte delle autorità. Nei decenni seguenti le collaborazioni più valide furono sempre quelle con Kozincev: Gamlet (1964; Amleto) soprattutto, e Korol′ Lir (1970; Re Lear). Alcune sue canzoni scritte per il cinema entrarono nel repertorio popolare, come Pesnja o vstrečom (Canzone su un incontro), o Mir pobedit vojnu (Il mondo vincerà la guerra). Gran parte delle sue colonne sonore furono rielaborate in forma di suite, e alcune sue opere vennero adattate per lo schermo (Moskva, Čerëmuški, 1963; Katerina Izmajlova, 1967, nuova versione della Ledi Makbet Mcenskogo uezda, 1934). Nel 1967 scrisse le musiche per una riedizione sonora di Oktjabr′ (1927; Ottobre) di Sergej M. Ejzenštejn. Altre sue composizioni furono utilizzate dal cinema, come il Waltz II della suite n. 2 per orchestra jazz (1938) in Eyes wide shut (1999) di Stanley Kubrick. (www.treccani.it)