Tre voci autorevoli e originali del panorama culturale contemporaneo si incontrano in un progetto teatrale inedito: Teresa Cremisi e Chiara Valerio firmano la scrittura di uno spettacolo che porta la firma registica di Liv Ferracchiati. Giovanna sulla scena è sola nel momento dell’accusa e in quello successivo della condanna. Vicino a lei un anonimo cronista che racconta la sua vicenda. Quasi un’ombra che incarna la voce del popolo, lo stesso popolo che l’ha innalzata e ora l’abbandona, implacabile nel giudicarne la disfatta. Il carisma e il comando di Giovanna sono caduchi perché la logica del potere è semplice, stare lontano da ogni forma di sconfitta. Tutto intorno, in una zona liminare, fra luce e ombra, dentro e fuori dalla sua testa, stanno le voci imperiose, ironiche e ambigue dei santi che l’hanno accompagnata fin dall’infanzia. Di voce c’è anche quella più incalzante, maschile e materica del Giudice. Un uomo senza volto, ineluttabile come sempre è il potere, il cui corpo esiste solo nella violenza della condanna.

Il Giudice rappresenta il potere politico travestito da potere religioso, forse, ancora prima, e più o meno consciamente, agisce per far valere il proprio ordine contro l’ordine di altri, amici o nemici, cioè il disordine. Un disordine che Giovanna incarna in quanto donna che arriva a guidare le armate del Delfino di Francia, lei che sa appena scrivere il suo nome ma ha dalla sua la certezza di essere nel giusto, e le poche parole imparate dalle preghiere con le quali si difende davanti al tribunale. In un primo momento, il carisma di Giovanna fa sì che lei sia creduta, amata e seguita, che il potere le conceda di essere una ragazza in armi, che il suo corpo sia portato in trionfo. In un secondo momento, quando giunge la sconfitta, il corpo di Giovanna può essere solo annientato. E quelle stesse armi, quegli stessi abiti, da gloria mutano in accusa.

Il rovesciamento, come spiega molto meglio Bachtin, è necessario per liberare la comunità dalla paura, ma è un processo temporaneo, limitato e deve essere necessariamente riassorbito dal potere per ristabilirsi e rafforzarsi.

Il particolare allestimento dello spettacolo, che coinvolge parzialmente la sala, potrebbe rendere necessarie assegnazioni di posto diverse.

Chiara Valerio – estratto contributo Perseo novembre 2025

[…] Dai miei vent’anni, non ho mai smesso di andare a teatro, e ho scritto molto teatro negli anni in cui nella mia narrativa non c’erano dialoghi. Forse perché leggevo più Yourcenar che Woolf […]Quando con Teresa Cremisi abbiamo adattato per il teatro la sua traduzione de Il processo di condanna di Giovanna d’Arco (Guanda, 1976, Marsilio, 2022), reinventandolo perché le parole scritte per essere dette, e non solo lette, devono cambiare stato, e tenendo ferme solo le risposte, d’altronde inamovibili che Giovanna d’Arco dà ai suoi giudici, non ho pensato né al sesso dei santi né a quello di Giovanna, Teresa d’altronde sapeva che le voci di Dio e le voci del potere non hanno corpo perché sono indiscutibili, inconfutabili, e io pure, Teresa d’altronde ripeteva – e lo ha scritto nella sua introduzione – che non è tanto importante essere uomo o donna quando si compiono le imprese. Io, pur non avendo sintetizzato così schiettamente la faccenda, ero d’accordo. […]

Voci senza corpo, un corpo che non può fare molto, quello di Giovanna, e un corpo che porta la voce del popolo, l’anonimo cronista. Due corpi in scena, e due gruppi di voci, i giudici e i santi. Un corpo io, singolare, proprio e mio – per rubare un’infilata sonora a Patrizia Cavalli – e un altro vivace e meschino, miserabile e pieno di grazia, contraddittorio, greve, rapido, prezzolato sì, ma pagato, non comprato, che sa che niente vale più della propria vita e se qualcosa vale, allora siamo nella tragedia. E dalle tragedie bisogna fuggire.

Tuttavia, quando Liv Ferracchiati, regista che amo – anche Liv, l’ho prima letto che visto a teatro, come registra e come attore, ma deve essere, il foglio scritto, la mia chiave di accesso al mondo a tre dimensioni, il mondo dei corpi – mi ha chiesto di assistere ai provini, ho sussultato vedendo Caterina Tieghi calcare le assi di legno di una stanza sul tetto del Teatro Argentina e interpretare ciò che Teresa e io avevamo scritto, aggiungere movimenti e toni a ciò che sulla carta non aveva suono, giacché si sa, scrivere non è esercizio di solfeggio ma di composizione. E così, se nella mia testa non c’era Giovanna, a un certo punto c’è stata, non ho detto niente, ero lì per assistere, non per decidere, il teatro è degli attori, diceva Carmelo Bene, ma è pure dei registi. Così, quando Liv ha sorriso, aprendo quel suo volto minuto e deciso, spavaldo e timido, compunto e comico, ho capito che Giovanna aveva preso corpo pure per lui negli arti e nella voce di Caterina Tieghi. […]

Nota di regia

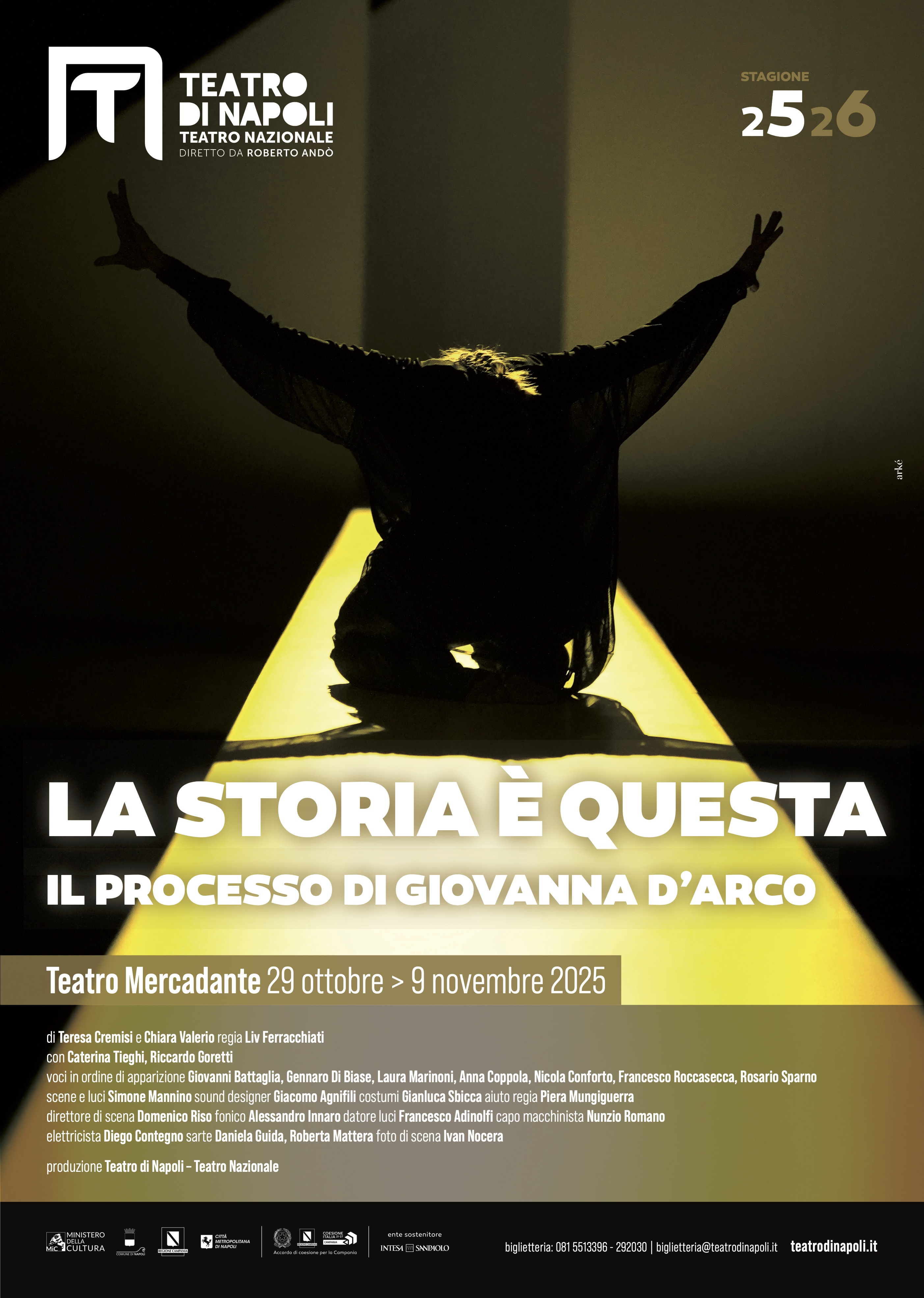

Nel mettere in scena La storia è questa. Il processo di Giovanna d’Arco l’idea è di immergere il pubblico in un’esperienza che trascende il semplice spettacolo teatrale, trasformando il processo in un’installazione museale vivente. Gli atti del processo non sono più solo parole recitate, ma diventano un percorso espositivo, un’esplorazione interattiva di un momento storico che riecheggia nelle nostre coscienze contemporanee. Giovanna, interpretata da Caterina Tieghi, è esposta come un reperto vivente, sola al centro della scena, fatta eccezione per un anonimo cronista, Riccardo Goretti, che incarna la voce mutevole del popolo: prima elevatore di miti, poi giudice impietoso.

La scena ruota attorno al concetto di prossimità e osservazione. Grazie a una passerella che attraversa lo spazio scenico, il pubblico è vicino a Giovanna, può scrutarla, quasi come un visitatore che esamini un’opera d’arte controversa. Questo dispositivo amplifica il peso dello sguardo accusatorio, trasformando gli spettatori in una giuria di tribunale. Siamo tutti accusatori di qualcun altro, ansiosi di una condanna, desiderosi di vedere l’altro bruciare. Il pubblico diventa così complice, parte integrante del meccanismo di giudizio.

Lo sguardo non mai è neutro; è un’arma che pesa, che condanna, che riflette le nostre paure e i nostri pregiudizi collettivi.

Le voci dei santi (San Michele, Santa Caterina d’Alessandria e Santa Margherita di Antiochia) emergono da grammofoni sparsi sui palchi o che incombono sul palco, come accade per la voce del giudiche Cauchon ed evocano l’eco fantasmagorica che abita il liminale tra realtà e allucinazione, tra luce e ombra, tra presente e memoria. Queste voci, autorevoli eppure anche ironiche e ambigue, non sono presenze fisiche ma sonorità che invadono lo spazio, sottolineando l’isolamento di Giovanna: una donna che ha sfidato il potere maschile, guidando eserciti con la forza della sua fede, ma che ora deve difendersi con preghiere e parole contro un giudice invisibile, simbolo del potere politico.

Giovanna è l’eroina che il popolo acclama quando vince, ma che abbandona senza pietà quando perde. Il suo corpo, prima celebrato in trionfo, diventa oggetto di accusa: le armi, gli abiti, la sua stessa essenza femminile si rivoltano contro di lei, portando all’annientamento.

Grazie a questo testo possono riaffiorare i concetti di Bachtin, quelli su un temporaneo rovesciamento: il potere ha ciclicamente bisogno del caos per rafforzarsi, liberando la comunità dalla restrizione al fine di ricostituire un ordine più rigido.

Il pubblico è invitato ad interrogarsi sul proprio ruolo: non solo osservatori, ma partecipanti a un rito collettivo di condanna. Perché, in fondo, la storia di Giovanna è la nostra: un monito su come l’eroismo si trasformi in eresia al primo segno di sconfitta, e su come lo sguardo altrui possa bruciare più del rogo.

Liv Ferracchiati